ピザと聞いて、どんなイメージが浮かびますか?

とろけるチーズ、香ばしい生地、フレッシュなトマトソース……その中でも、僕がとくに魅了されてきたのが“ナポリピッツァ(ナポリ風ピザ)”です。シンプルなのに奥深い、庶民の味なのに芸術的。まさに「料理の原点」みたいな存在なんですよね。

このブログでは、そんなナポリピッツァの誕生から現代のトレンドまで、まるごと深掘りしていきます。ただの食レポではなく、歴史、文化、技術、そしてこれからの未来まで――ナポリ風ピザという料理を“ひとつの物語”として味わってもらえたら嬉しいです。

イタリア・ナポリの街角で始まり、世界中の食卓に広がっていったこの一枚のピザ。実は、たくさんのドラマと人々の情熱が詰まっているんです。読むだけで、次にピザを食べるときの気持ちがきっと変わる。そんな体験をお届けできたらと思っています。

さあ、あなたも僕と一緒に、ナポリピッツァの奥深い世界へ一歩踏み出してみませんか?

ナポリの街角から始まった、ピザの物語

ナポリピッツァ――その始まりは、18世紀のイタリア・ナポリ。華やかな貴族の世界とはまるで正反対、労働者や庶民のための食べ物として生まれたんです。

ナポリって、地中海の陽光に恵まれた港町で、新鮮なトマトやバジルが豊富に手に入るんですよ。そんな環境で、安くて、栄養があって、お腹いっぱいになる食事が求められた結果、生まれたのが「ピザ」でした。最初はとてもシンプル。オリーブオイル、にんにく、トマト、そしてパンのような生地。まさに“庶民の知恵”ですよね。

でも、ナポリピッツァが「歴史に名を刻む」きっかけになったのは、1889年のある出来事でした。イタリア王妃マルゲリータがナポリを訪れたとき、ラファエレ・エスポジトという職人が3種類のピザを献上したんです。その中でも特に気に入られたのが、トマト・モッツァレラ・バジルという組み合わせ。赤・白・緑――つまりイタリア国旗の色ですよね。

王妃の名前を冠して「マルゲリータ」と名付けられたこのピザは、瞬く間にナポリの看板メニューになり、やがてイタリア全土、そして世界中に広まっていきました。

この時点で、ただの“貧民の食事”だったピザが、「国民食」への階段を登り始めたんです。いや、むしろ“文化”の一部になったといってもいいかもしれません。

続いては、このナポリ風ピザがどのようにアメリカへ渡り、さらなる進化を遂げていったのか――その物語に触れていきましょう。

海を渡ったナポリピッツァと、伝説の男ロンバルディ

ナポリで生まれたピザは、やがて大西洋を越えてアメリカへと渡ります。きっかけは、20世紀初頭のイタリア移民たち。彼らは新天地でも、自分たちの文化と味を手放さなかった。

そしてその味をアメリカの地に根付かせた立役者こそ、ジェンナーロ・ロンバルディという男。

1905年、ニューヨーク・マンハッタンのリトルイタリーに、彼はアメリカ初のピザ専門店「Lombardi’s(ロンバルディーズ)」をオープンします。当初は炭鉱労働者向けにホールではなく、スライス売りが主流だったそう。これが、ニューヨークスタイルのピザ文化の始まり。

ただ、彼が作っていたのは、あくまでナポリピッツァ。薪窯で焼く、モチモチの生地にフレッシュなトマトとチーズ。伝統を大切にしながら、でもアメリカの気候や食材事情に合わせて少しずつアレンジも加えていきました。

たとえば――

アメリカでは水が違う。だから生地の発酵が難しかった。

チーズも、イタリアからの輸入はコストが高すぎる。

そういう環境のなかで、彼は現地で手に入るもので“できる限り本場の味”を追求していった。

その結果、ロンバルディの店は地元で大人気に。彼の成功を見たイタリア系移民たちは、各地にピザ店を出し始めました。これがアメリカ全土、さらには世界へと広がっていく、ピザブームの火種になったわけです。

ピザが「グローバルフード」となった背景には、ロンバルディのような移民たちの努力と工夫、そして“故郷の味”を大切にする心があったんですね。

次は、そんなピザが現代でどのように進化を遂げているのか、見ていきましょう。

進化し続けるナポリピッツァ――伝統の先にある、新しい味わい方

ナポリピッツァって、実は“完成された料理”じゃないんです。むしろ、常に進化し続けている料理だと僕は思います。

たとえば昔のナポリでは、トマトとチーズ、バジルという王道のトリオが定番でした。でも今では、トリュフや高級ハム、地元のクラフトチーズを使った“ご当地ナポリ風ピザ”も次々に登場しています。

実際に、現代のピザ職人たちは伝統を守りながらも、新しい食材や製法をどんどん取り入れてるんです。最近では、オーガニックの小麦粉や天然酵母を使った“健康志向のピザ”も人気ですし、ヴィーガン対応のナポリ風ピザなんてのも出てきました。

さらに注目したいのが、冷凍ピザの進化です。

昔の冷凍ピザといえば、「まあ、これで我慢するか…」っていうクオリティだったけど、今は違います。僕も最近、「これは凄いな…」と唸る冷凍ナポリピッツァに出会ったばかり。

その秘密は、急速冷凍技術と低温発酵。素材の風味と食感を損なわないよう、職人が焼き上げた直後をそのまま閉じ込めてるんです。

中でも、僕のお気に入りはセブンイレブンの「金のマルゲリータ」。

正直、コンビニの冷凍ピザでここまで本格的な味が楽しめるなんて、ちょっと驚きました。これ、世界ピッツァ選手権で2年連続優勝した中目黒の名店「ダ イーサ」の山本シェフが監修してるんです。しかも、生地は一枚ずつ手でのばされていて、ふんわりモチッとしつつ、噛んだ瞬間に小麦の香りがふわっと広がる。

トマトソースとモッツァレラチーズも、本場イタリア産の原材料を使っていて、冷凍とは思えないクオリティ。オーブンで焼くと、香ばしい香りがキッチンに広がって、食べる前からテンションが上がるんです。

手軽に買えて、すぐに食べられて、でも味は妥協なし。忙しい平日の夜にもぴったりだし、「今日はちょっとご褒美気分」ってときにも最適。しかも、581円。専門店で食べれば3-4倍しますから、十分、満足できる品質です。冷凍庫に常備しておくと、ちょっとした幸せをいつでも味わえる――そんな一枚ですね。

本物の味を守るために生まれた「真のナポリピッツァ協会」

ピザの文化が世界中に広まる一方で、「本場の味」が少しずつ薄れていく現実もあります。ナポリピッツァって、たしかにシンプルな料理。でも、そのシンプルさのなかには、職人の技術と素材へのこだわりが詰まってるんです。

その「本物」を守るために立ち上がったのが、1984年にナポリで設立された真のナポリピッツァ協会(AVPN:Associazione Verace Pizza Napoletana)。

この協会の目的はズバリ、

“ナポリピッツァの伝統を、正しく世界に広めること”

たとえば、AVPNが定めるピッツァのルールには、こんな細かい基準があります。

真のナポリピッツァの条件 10か条

- 生地を味わうものであるから、生地の材料は、小麦粉・塩・水・酵母のみとする。

- 床面部分には粘土や陶土を用い、ドーム状に耐熱レンガが積まれた薪窯で焼かなければならない。

- 窯の燃料は、薪、もしくは木屑のみとし、ピッツァの香りを損ねない木材を使用すること。

- 完璧なコルニチョーネ(縁)を作るため、発酵させた生地は麺棒や機械でなく、手で伸ばす。

- 生地に塗るトマトは適度に酸味があり、かつ果肉が残っていなければならない。

- マルゲリータに使用するモッツァレラチーズは、ひとさし指状のスライスにする。

- 生地は約430度の薪窯の床面に直に置き、鉄のパーラ(ヘラ)で回転させながら均等に焼く。

- 焼き上がった生地は、コルニチョーネが1、2センチにふくれて弾力があり、中に空洞が出来ていなければならない。

- 中央部の厚さは3ミリ。割れずに簡単にふたつ折りにできる柔らかさに焼き上げる。

- 1生地の表面にポコポコとまんべんなく気泡が出来、裏面にも全面に焼き色がついていること。

……って、正直ここまでこだわるの!? と思うレベルなんですが、でも、これが「伝統を継ぐ」ということなんですよね。

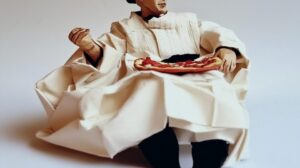

AVPNから認定を受けたピッツェリアは、あの独特な“道化師がピザを焼いてる”ロゴを掲げることができます。実は日本にもこの認定を受けたお店がけっこうあるんですよ。有名なのは、東京・恵比寿の「ラ・トラットリア ダ・イーサ」とか。僕も何度か行ったことがありますが、薪窯の香り、チーズのコク、トマトの酸味……もう、最高でした。

こうした認定は、ただのステータスじゃない。“ピザに人生を懸けた人たち”の証明なんです。日本で味わえるナポリピッツァ協会認定店については、下記の記事でまとめましたので、ご覧ください。

もちろん、認定があるからって、すべてが好みの味とは限りません。ですが、AVPNの基準を知って食べると、その一枚のピザに込められた背景や哲学が、じんわり伝わってくるんですよね。

次回ピザを食べるとき、「これはAVPNの認定を受けてる?」なんて調べてみるのも面白いですよ。その店が、どんな思いで焼いてるか、少し見えてくるかもしれません。

“ナポリ風”と名乗るなら、この違いは押さえておきたい

ピザは、世界中で親しまれている料理だけに、地域ごとに個性があります。

「ナポリ風」と呼ばれるスタイルが特別なのは、それが“原点”だから。でも、だからこそ他のスタイルとの違いを知っておくと、ナポリ風の魅力がより際立って見えてきます。

ここでは、世界的に有名なピザスタイルをいくつか紹介しながら、ナポリ風ピザとの違いを比較してみましょう。

ナポリピッツァ:モチモチ生地とシンプルの美学

ナポリ風ピザの魅力は、なんといっても「生地」と「石窯」にあります。

小麦、水、塩、酵母という基本素材だけでつくる生地は、長時間発酵によってモチモチ&ふっくら。中心部はしっとり柔らかく、縁(コルニチョーネ)はぷっくりと膨らんで、手で持ち上げるとちょっとたわむくらいが理想。

そして、約400-450度で一気に焼き上げる「石窯」。その構成はシンプルだからこそ、生地の味わいや焼きの技術が命なんです。

ローマ風ピザ:パリパリ軽快なクリスピータイプ

同じイタリアでも、首都ローマではナポリとは真逆のスタイルが主流。

ローマ風は極薄&カリカリ。ナポリが“水分を含んだもっちり系”なら、こちらは“香ばしいクラッカーのような食感”。

一枚でも軽く食べられるので、ランチやお酒のおつまみにもぴったり。

トッピングも自由度が高く、ナポリよりモダンでカジュアルな印象です。

シカゴ風ピザ:まるでチーズパイ!? ディープディッシュの衝撃

アメリカで独自進化を遂げたのが、シカゴスタイル。

深皿(ディープディッシュ)で焼かれたこのピザは、もはや“パイ”に近いボリューム感。外側のクラストはカリッと焼かれ、中にはたっぷりのチーズ、肉、トマトソースが層のように詰め込まれています。

ナイフとフォーク必須のピザで、“一枚で満腹”が当たり前。

ナポリピザとはもはや別ジャンルですが、アメリカンピザ文化の象徴的存在です。

ニューヨーク風ピザ:折って食べるストリートの味

そしてもうひとつの人気派閥が、ニューヨークスタイル。

こちらは大きくて薄めのスライスピザ。でもナポリのように柔らかいわけではなく、表面はパリッ、中はしんなりという絶妙なバランス。

特に特徴的なのが、“折って食べる”という文化。通勤中に片手でピザを頬張る、そんなシーンが思い浮かぶようなストリート感のあるスタイルです。

チーズが多めで、少しグリースィー(脂っこい)のも特徴。

ナポリ風ピザは、シンプルなぶん“本質”が見える料理

こうして比べてみると、ナポリ風ピザがいかに素材と技術で勝負している料理か、よくわかります。

チーズや具材をたくさんのせて豪華に見せるのではなく、最低限の素材で“最高の味”を引き出す。その潔さ、そして奥深さが、ナポリ風ピザの真骨頂なんです。

だからこそ、ナポリ風を名乗るなら「モチモチの生地」「シンプルな具材」「薪窯の香ばしさ」――この三拍子は、ぜひ外さないでほしい。

それを知っていれば、どんなピザを前にしても「これはナポリ風かな?」「どのスタイルに近いんだろう?」なんて、ちょっとしたピザ通になれるはずです。

“これからのナポリピッツァ”──未来予測とビジネスの話を少し

ナポリピッツァって、すごく「伝統的」な料理なんですけど、実は今、めちゃくちゃ“進化中”でもあります。

昔ながらの薪窯、手ごね、発酵……もちろんそれらは大切。でも、現代のテクノロジーや新しい価値観が加わることで、ナポリピザはこれからもっと広がっていく。そんな“次の物語”が、すでに始まってる気がしています。

テクノロジー×ナポリピザ──「薪窯の味」を科学で再現

最近では、高温スチームオーブンや石窯風の家庭用家電が登場し、本格的な焼き上がりが再現できる時代になってきました。もちろんまだまだ、石窯で焼いたときの小麦の香りや炭の香ばしさは難しい。

でも、薪の香りまでプログラムされた専用オーブンなんかも出てきましたし、ガスや電気でも、ナポリピッツァ特有の“パリふわもちっ”とした食感を再現できるようになってきています。

また、AIで温度や湿度を自動管理してくれるピザ窯なんてのも出てきていて、「職人の経験」を数値化し、誰でも安定したクオリティを出せるようにする動きもある。

つまり、ピザ作りにデータとアルゴリズムが入り込んできたわけです。

これは職人泣かせじゃなくて、「本物をもっと多くの人へ届けるための技術」だと思っています。

冷凍流通の革命──“いつでも焼きたて”が当たり前に?

そして、先ほども少しお伝えしましたが、高度な冷凍技術の進化により、ただの「時短食品」では終わらない時代に突入しています。

コンビニ商品だけでなく、ピザ・フォルノ・カフェのような冷凍ナポリピザ専門ブランドでは、職人が焼いたピザを急速冷凍し、全国・海外へと展開。焼きたての風味と食感を閉じ込める最新の凍結技術により、「職人の味を遠くの人に」届けられるようになりました。

これってつまり、“距離の壁を越えるナポリピッツァ”の実現なんですよね。

もはや本場の味に近いものは、現地に行かなくても楽しめる時代。

そのぶん、「本当に美味しい冷凍ピザとは何か?」という新しい評価基準が求められるようになってきています。

次世代の職人たち──ナポリピザに“多様性”が広がる

僕が個人的にワクワクしてるのがここ。

昔は「ピザ職人=イタリアの頑固おやじ」みたいなイメージが強かったんですが、今では女性職人や若手シェフがどんどん登場しています。

SNSやYouTubeで、自分の技術や作品を発信するピザ職人も増えていますよね。

たとえば、日本人女性がナポリで修業して認定職人になったり、10代から全国大会に挑戦する若者がいたり。

“ピザは男の世界”という固定観念が壊れ、多様なバックグラウンドを持つ人たちが「自分の一枚」を追い求めている。

ピザ作りの世界がグローバルかつジェンダーレスになってきた今、ナポリ風ピザはさらに自由に、創造的に進化していくでしょう。

ピザ職人は、世界を目指す時代へ

伝統を守る人がいて、それを広めようとする人がいて、さらに革新しようとする人がいる。

ナポリピッツァの世界って、まるで“芸術”と“科学”と“ビジネス”が同居してる小さな宇宙みたいです。

そして今、その小さな宇宙に、日本のコンビニや家庭のキッチンがつながっている。

そう考えると、なんだか、すごい時代ですよね。

ナポリの街角から始まったこの物語は、たぶんまだ終わっていません。

むしろ、これからが面白い。

あなたの人生にとっての「最高の一枚」に、これからどこで、どう出会うのか。

それを楽しみにしながら、今日も僕はピザを食べ歩いては、また語るのです。

【まとめ】一枚のピザに、世界が詰まっていた

ナポリの港町で生まれた一枚のピザが、国境を越え、文化を超えて、今や世界中で愛される存在になりました。

その旅路には、王妃の笑顔も、移民の情熱も、職人の誇りも、テクノロジーの進化も、全部がぎゅっと詰まっていた。

ただの「チーズのせパン」じゃありません。

ナポリピッツァには、歴史・哲学・芸術・そして未来がある。

それを知ったうえで一口かじれば、同じマルゲリータでも、きっと少し味が変わって感じられるはずです。

僕にとってナポリピッツァは、「食べ物」というより「物語」でした。出会いは僕がまだ10代の頃、学生時代にその味にほれ込んでバイトさせてくださいと頼みこんでからですが…その話はまた、いずれどこかで。

この記事が、あなたにとっても“ナポリピッツァの物語”を味わうきっかけになっていたら嬉しいです。

次にあなたが食べるピザが、少し特別になりますように。