魚を焼くといつもパサついちゃうんだけど……という方。これからご紹介する3つの方法をお試しいただくと失敗しづらくなるはずです。

パサつきを防ぐ3つの技とは?

魚に限らないのですが、焼いた時にパサつく原因。その根本をたどると、たんぱく質が抱えている「水分」にその要因があります。

食品中の水分は、たんぱく質などとしっかりくっついて離れない結合水と、自由に動ける自由水に分けられます。たとえば魚を加熱すると、筋肉たんぱく質が凝固して、それまで抱えていた自由水が抱えられなくなり、魚の中から水分が出てしまいます。

これが、パサつきの主な原因です。

では、パサつきを防ぐにはどうしたら良いか?これは言いかえると、たんぱく質の凝固を抑えて、水分を流れ出ないようにするにはどうしたら良いか?という問いと同じことになります。

方法は大きく、3つあると考えています。

- 加熱でコントロールする

- 塩をする

- 油脂で覆う

たんぱく質の加熱によるコントロール

まずはたんぱく質を理解しないといけません。

たんぱく質の構造は、アミノ酸が鎖状につながって、さまざまな立体構造になったものです。これは、加熱しても塩をしても、断ち切れない。このたんぱく質のうち、大きな割合を占めるのが「ミオシン」と「アクチン」。魚の場合はミオシンがたんぱく質全体の60%、アクチンが20%と言われています。

この2種類のたんぱく質は、熱を加えていくと、立体構造が変化していきます。これを変性といって、変性がさらにすすむと凝固します。

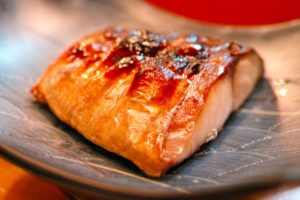

焼き魚を科学的に説明すると、たんぱく質が凝固するまで熱を加えたもの、といえるでしょうか。

では、何度くらいで、これらたんぱく質の変性が始まり、何度で凝固するのか?これを知ることができれば、狙い通りの仕上がりに近づけるはず。

たんぱく質の変性温度は20~70度

たんぱく質の変性温度は、すでに明確なデータがあります。魚の場合、たんぱく質の構造が解け始めるのは20度。この温度帯から、たんぱく質に結合している水分は徐々に離れ始めることがわかっています。

そして、たんぱく質の中の筋繊維たんぱく質である「ミオシン」は、40度くらいから変性し、凝固し始め、50度で完全に凝固します。また、たんぱく質に結合する水分は50度の温度帯でもっとも多くしみ出します。

さらに55度になると、ほかの細胞たんぱく質も変性・凝固します。

もうひとつの重要なたんぱく質「アクチン」も「ミオシン」から遅れて55度くらいから変性し始め、凝固するのは70度といわれています。

美味しく感じるたんぱく質の状態は50~55度

人が美味しく感じるたんぱく質の状態は、「ミオシンは変性しているがアクチンは変性していない状態」だという。ということは、50~55度で調理すれば、魚が美味しく感じるように焼けるということです。

でもどうやって、その温度帯を狙って焼くのか?

そもそも、魚の中心と、外側、身の厚さでは、温度が違うはずです。コントロールしなければならないのは、最終的に達する温度と、そこに至るまでにかかる時間、それからそこに至ってからの加熱時間です。これらをコントロールすることができれば、思い通りの火入れができる。

火入れの技術

例えば、もっとも柔らかい火入れをするには、最終的に達する温度を50度に抑え、かつ、ゆっくりと時間をかけて到達するようにすればいい。ただし、これは低温調理器など、特殊な調理器具が必要です。

シンプルに焼く場合には、中心温度が55度以内を目指したい。

焼き魚の理想は「遠火の強火」といわれますが、それは均一に熱を与えることができるため、旨味を逃がすことなく、中までしっかりと火を通すことができ、表面の焼き色もよくなるからです。要は、炭火などで火力を強くし、食品を火から遠ざけた状態で加熱調理するのが良いんですね。

でも、これらはちょっと技術がいります。もっと簡単な方法はないの?と思われるかもしれません。もちろん、あります。

塩をして保水力アップ

塩は、非常に影響力の強い調味料です。塩の振り方ひとつで、料理は変わる。そういっていいでしょう。

なぜかというと、塩はたんぱく質に大きな影響を与えるからです。魚に塩をすると、表面の水分で塩が溶け、濃い塩水が表面を覆います。すると、筋細胞の中の液体との浸透圧差により、その水分が表面に浮いてくるのです。

これが「脱水」という料理工程になる。

あれ?でも水分を抜くということは、むしろパサつく原因になるのでは?と思われたかもしれません。鋭い!……ところが事実は逆なのです。

たんぱく質には塩溶性たんぱく質というのがあり、塩に溶ける性質を持つたんぱく質があります。それが溶けると、表面はなめらかになり、食感も変わり、何より保水性がアップします。そのため、焼いても水分が流れ出にくくなり柔らかい食感に仕上がるんです。

また、塩溶性たんぱく質が溶けると、筋肉に含まれるたんぱく質分解酵素が働きやすくなり、たんぱく質自体が分解され、旨味成分もアップすることがわかっています。

ポイントは塩をして、すぐに焼かないこと

そう、塩をするのは、塩味をつけるためだけではありません。たんぱく質に影響を与えることで、保水力をアップさせることも重要な役割です。そのため、塩をしたら、浸透圧の作用が働くように一定時間、おいておく必要があります。

魚体の大きさや、脂のりでも異なるのですが、サンマなどの薄い魚、一般的な鮭やサバの切り身は、約10分前後で十分。なお、焼く前にはキッチンペーパーで表面ににじんだ水分をそっと吹いてください。そうしないと、白いやつが出現してしまうことがあります。

油脂で覆って、保水性を補う

もうひとつ、塩をするのと同じように保水性を向上させる方法があります。それが、オリーブオイルなどの油脂で一定時間マリネすること。

油脂が筋繊維間に入り込み、水分の流出を防ぐので、加熱しても柔らかくなるんです。時間は10分程度でも効果がありますが、2時間ほど冷蔵庫でマリネするとより油脂が浸透するので、失敗がありません。

これは超簡単な方法ですね。

パサつかせないために最も実用的な方法

ご家庭で調理される際の具体的な調理法をご紹介します。

一般的な切り身魚で10分前後を目安に、おいてください。塩の分量は焼く魚の重量の2~3%が良いでしょう。

浸透圧により魚の水分が表面にうきでてくるので、それをキッチンペーパーでそっと抑えるように吸い取ります。その後、ジップロックなどにいれオリーブオイルで1時間ほどマリネ。好みでタイムなどハーブを入れると香りがよくなります。

皮つきでフライパンで焼く場合は、皮面から焼いてください。グリルの場合は、魚の厚みに応じて、うすい切り身の場合は弱火で。

その他のパサつきを防ぐ調理法を紹介

鯛でもスズキでも、白身で脂の少ない魚は、上品で西洋料理でも好まれますが、下手に料理をすると、パサついて美味しくなくなります。上記の方法も良いのですが、もうひとつ、調理法で工夫する方法もあります。

魚の水分を補うことでふっくら仕上げる方法。ブレゼ、蒸す、というフレンチや日本料理でも使われる技法です。

ブレゼで水分を補う

脂身の少ない白身魚の料理法として「ブレゼ」というフランス料理の技法は活用できます。簡単にいうと、蒸し焼き。蓋つきの鍋に、バターと白ワイン、魚をおいて、蓋をして中火で加熱します。

同じくらいの加熱時間で仕上がるように、野菜や、貝類を一緒の鍋に入れるのもいいですね。

シンプルで誰にでもできそうですが、どこで火を止めるかという判断、素材を見極めたうえでの塩の振り方、などでがらっと変わってしまう料理法です。

ぜひご参考ください。